主体的学び研究所

30.「共創」を促すSTEAM教育~「学習パラダイム」の示唆~

主体的学び研究所 顧問

土持ゲーリー法一

はじめに

東京ビッグサイト東棟EDIX会場で、2022年5月12日、steAm代表取締役社長中島さち子氏の「創造性の民主化時代―共創のハイブリッドSTEAMエコシステムをどう構築していくか―」と題する講演があった。

前回コラム28とコラム29「日本はミネルバ大学から何を学べるか」(その1とその2)で、同大学のリベラルアーツ教育について取り上げたことと関連すると思われるので、本コラムでは、STEAM教育について述べる。

「共創」とは

講演テーマの副題に「共創のハイブリッドSTEAM」とあるように、キーワードは「共創」である。教育を「共創」の場と捉えている。「共創」とは、多様な立場の人たちと対話しながら、新しい価値を「共」に「創」り上げていくことで、英語のCo-Creationの訳語である。この言葉には、リベラルアーツ教育の本質が内在している。発表者によれば、教育とは何かを教えるということよりも、共に創り手として、つながる場を提供することであると述べている。発表者は、共創・協創・協奏と使い分けているが、ここでは、「共創」に焦点を当てる。

「学習パラダイム」の示唆

彼女の発表から、筆者はジョン・タグの「学習パラダイム」を想起した。そこでは、教育に対する「使命と目的」に違いが見られる。たとえば、教育パラダイムでは「教育を伝授する」ことであるのに対して、学習パラダイムでは「学習を生み出す」と定義づけていることと重なるところがある。すなわち、STEAMの考えには、学習パラダイムへの転換を促す原動力がある。

文理融合としての「総合知」

中央教育審議会は、文理融合のことを「総合知」と位置づけ、「社会課題解決に貢献する人文・社会科学と自然科学の融合」と述べている。すなわち、鳥瞰図的に物事を判断できる批判的思考力のことである。

筆者は、『教育学術新聞』(2022年4月20日)論稿「文理融合を促すリベラルアーツ教育~STEMからSTEAMへ」の中で、STEAMの「A」は、リベラルアーツのイニシャルで、文理融合を促すリベラルアーツ教育であると述べた。すなわち、STEAMには、「蒸気」のようなパワーが内在している。

数学や音楽のスペシャリストである発表者は、「数学とか音楽ができるから面白いのではなく、本当の面白さは『創り出す』ことにある。むしろ、できないから面白い。生涯にわたって創造することで、文科省が促進する『探究』するところに面白さがある」との趣旨を述べている。これは、数学や音楽を究めた当事者だからパラフレーズできる究極の表現で、その根底のフィロソフィーにリベラルアーツ教育の考えがあることを示唆している。

探究学習の社会的意義

このようにSTEAMを、文科省の「探究」と絡めた説明は、現実的で印象的である。なぜなら、2022年度高等学校学習指導要領では、これまでの「総合的な学習の時間」から「総合的な探究の時間」へと転換しているからである。

産業能率大学藤岡慎二氏は、「探究学習の社会的意義~イノベーション促進の観点から」(『教育学術新聞』2021年8月4日)と題して、興味ある論稿を掲載している。そこでは、最近注目される「知の探索」や「越境」を実現するために何が必要かについて、それは「探究学習」であるとして、文科省が実施する新学習指導要領を紹介している。そして、これまでの「総合的な学習の時間」への反省と探究学習の可能性への期待を述べている。名称の変更とともに目標も変わるとして、新学習指導要領について、以下のように紹介している。すなわち、「両者の違いは、生徒の発達の段階において求められる探究の姿と関わっており、課題と自分自身との関係で考えることができる。総合的な学習の時間は、課題を解決することで、自己の生き方を考えていく学びであるのに対して、総合的な探究の時間は、自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題を自ら発見し、解決していくような学びを展開していく」ことであるとして、より当事者意識の重要性が打ち出されている。

文科省は、ことも簡単に「学習」から「探究」の転換を促しているが、それほど簡単ではないことは、教育現場の誰もが認めるところであり、机上の理論と現場の実践との間に乖離がある。

「学習」と「探究」は、学びのベクトルが逆方向に向かうようなもので、容易に転換できるものではない。「探究」には、学習者のより主体的な学びが求められる。すなわち、学習パラダイムへの実現がそうである。1995年を起点にアメリカではじまった「学習パラダイム」への転換は、日本では、未だ、道半ばであり、現状は、「教育パラダイム」が学校教育を牛耳っている。そして、漸く、「総合的な学習の時間」が定着したかと思った矢先に、今度は、「総合的な探究の時間」として推し進めている。

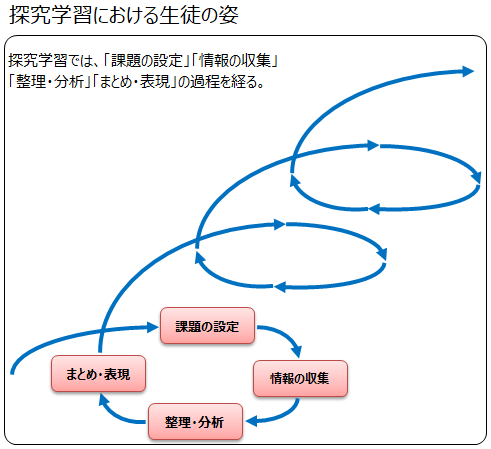

「探究学習」を図式で示すと、以下のようになる。

出典:https://esibla.or.jp/info/what-does-inquiry-mean/

「探究学習」への転換には時間がかかる。なぜなら、教員の指導力を抜本的に変える必要があるからである。それだけではない。現状の教員養成をどうするか。誰が、どのように指導するのか。まずは、教員養成担当教員の研修が必要である。すなわち、誰が「猫の首に鈴をつける」かを考えれば、前途多難である。

2022年5月19日のNHK『みみより!くらし解説』「変わる高校教育キーワードは“探究”」においても、この問題を取り上げた。番組では、探究学習の先駆者、京都市立堀川高校がクローズアップされた。『主体的学び』6号「いま、なぜ教養教育が必要なのかを問う」(2019年)には、当時、堀川高校校長として、はじめて探究学習を導入した、荒瀬克己氏の論稿が掲載されている。筆者は、『ラーニング・ポートフォリオ~学習改善の秘訣』(東信堂、2009年)の中で、NHK「プロフェッショナル・仕事の流儀~背伸びが、人を育てる~校長・荒瀬克己~」(2007年10月17日)を紹介したことがある。したがって、探究学習が高校の新学習指導要領に取り上げられるまでに、約15年以上がかかったことになる。この事実から鑑みても、探究学習の導入は容易ではないことが明らかである。筆者は、当時の受験体制の社会情勢から鑑みて、探究学習は、受験者には足かせと考えられ、必ずしも注目されないと考えていた。ところが、豈図らんや、堀川高校の京都大学への合格者数が、探究学習を導入したことで飛躍的に伸びたのである。これが「探究学習」の意義である。

最近、文科省や中央教育審議会においても、文理融合の重要性が喚起されている。その具体的な事例として、STEM からSTEAMへの転換がある。両者は、わずか「A」があるかないかの違いである。たかが「A」されど「A」である。この「A」は、アートの芸術のことである。硬直したSTEMの考えを、わずか「A」一字を加えるだけで柔軟で、しなやかなものに変革する「冥利」がある。

中島氏によれば、日本ではSTEAMについて細か過ぎるところがあるとしたうえで、「自由に捉えれば良い、その背後に情熱・喜びや好奇心のようなものを感じれば良い。答えのない時代、問いすらない時代、何が生きる喜びなのか。0歳から120歳の長いスパンのなかで、学びの楽しさが伝われば良い。そして、現在、光のあたっていない人にも喜びが与えられるようなインクルーシブ社会(注:「共生社会」のことで、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会のこと)でありたい」との説明が印象的であった。そこには、音楽家としての夢が感じられた。

ニューヨーク大学芸術学部ITP

中島氏は、ニューヨーク大学芸術学部ITP(Interactive Telecommunications Program)の留学時代を振り返り、アートを「問いを引き出す力」であるとパラフレーズした。アートは、芸術・美術のことであるが、その根底には、自ら問うて究めることがあると述べている。筆者は、これまで、リベラルアーツ教育の重要性を喚起し、批判的思考力や洞察力を挙げているが、それを促すものは、究極のところ、問いを引き出すことにほかならない。発表者の講演を聞きながら、アートの世界は、クエスチョンマーク(?)に埋め尽くされているのではないかとワクワク感を覚えた。

発表者は、「問いを立てる力」が研究者に求められるとパラフレーズしている。筆者も、凡人と研究者の違いはクエスチョンマーク(?)の多寡にあると学生に話している。すなわち、一つの質問が無限(∞)の可能性を生みだすことがそうである。質問するには、常日頃から考えを巡らせることが必要である。考えるためには、自分とは異なる「越境」の考えの書物や多様な人と接することが重要になる。マーク・T・オア博士と接して、リベラルアーツ精神が貫徹していることを、彼の生活様式から学んだことがある。彼は、アメリカの主要新聞の購読者で、3~4種類の新聞が航空便で届けられていた。それは、「社説」を読むためである。アメリカは、日本の「社説」のように、新聞社としての論説ではなく、論説員が独自の見解でまとめるところに決定的な違いがある。また、それが多様な新聞に目を通す意義である。アメリカの知識層は、「死ぬまで考える」というアグレッシブな姿勢があり、知識が生きるための「糧」になっている。

プログラミング教育とICEアプローチ

発表者は、プログラミング教育に触れ、好奇心がもたれない原因として、順序だてて学びを積み上げるからではないかとの意見を述べた。彼女は、ニューヨーク時代にいろいろな分野の人と関わり、興味ある分野を共有したことで、驚きと発見の経験までも共有できたというのである。これは、興味ある指摘である。この話を聞いて、筆者は「主体的学び研究所」が推し進める、クイーンズ大学スー・ヤング博士のICEアプローチと重なるところがあると感じた。これまでの学びは、北米のみならず、日本でも「ブルーム・タクソノミー」に依拠した学びの構造となっている。たとえば、「創造」の領域の学びに関心があったとしても、そこに至るまでに「脱落」して興味を失うこともある。そのような素朴な疑問がヤング博士のICEアプローチの動機づけになったと聞いたことがある。したがって、ICEアプローチは、反「ブルーム・タクソノミー」的ともいえる。すなわち、階層的ではなく、非階層的で「双方向」で捉えるところに特徴がある。その意味で、ICEアプローチは、「アート」と呼べるかも知れない。なぜなら、その根底にリベラルアーツ教育の考えが内在するからである。

なぜ、いま、STEAMなのか

発表者によれば、「なぜ、いま、STEAM(科学、技術、ものづくり、リベラルアーツと芸術、数学の世界を横断する創造的実践的な学び)が世界中でワクワクと取り組まれるのか、その背景・哲学を探ってみると、大人にも子どもにも心躍るPlayful STEAMの姿があるからである。STEAM教育は、答えが出ないものを学ぶことにある。STEAMは『ワクワク』を中心とすることが重要で、学習者中心のものでない限り意味がない」と先のジョン・タグの考えと軌を一にしている。

おわりに