主体的学び研究所

44 江田島海軍兵学校

~戦前のアメリカのリベラルアーツ・カレッジに匹敵か(その1)

主体的学び研究所 顧問

土持ゲーリー法一

はじめに

江田島海軍兵学校のどこが戦前のアメリカのリベラルアーツ・カレッジに匹敵するのかと疑問を抱かれる読者もいるかも知れない。筆者もそう考えていたが、「食わず嫌い」であることがわかった。

本コラム44と45の執筆の動機づけになったのは、京都情報大学院大学「全体会議」(2023年1月5日)の長谷川亘理事長の講演「史観大学概念の由来」の中で、「日本では7帝国大学がエリートの最高峰だと言われているが、その上に『海軍大学校』と『陸軍大学校』があった。そこでは『能力』だけでなく、運動能力も評価の対象にした厳しい選抜があった」との趣旨の発言に触発された。

本来、海軍兵学校と陸軍士官学校を併記して紹介すべきところであるが、副題がリベラルアーツということもあり、また、江田島旧海軍兵学校を視察したこともあり、こちらに焦点を当てた。顧みれば、幼少のころ、父方の義理伯父が海軍兵であり、いつも凛々しく知的な話しをするのに接し、日ごろから憧れ、将来は海軍の「軍服」を着たいなと思ったこともあった。

筆者は、占領下の高等教育改革に関する研究者で、旧制高等学校、旧制大学の合併による新制大学の成立に多くのエネルギーを費やした。したがって、『海軍兵学校』や『陸軍士官学校』のことは「想定」になかった。

なぜ、海軍兵学校や陸軍士官学校のエリート校が消滅したのか不思議であった。「振り子の原理」ではないが、戦争および軍国主義に反駁した社会風潮が背後にあったからではないだろうか。戦争が生んだ「悲劇」といえる。

二つのエリート校が解体されたことは、占領下においては、当然の帰結であった。しかし、そこでの優れたカリキュラム内容までも消滅されて良かったのだろうか。「たらいの水と一緒に赤子を流す」の格言ではないが、優れたものも捨て去ったのではないかと危惧している。

江田島・旧海軍兵学校

https://4travel.jp/travelogue/10034982

筆者は、この状況を説明するのに、あるエピソードを思い出す。それは、敗戦直後、GHQ/CI&E教育課教科書担当官に赴任したハーバート・ワンダーリックが、筆者に語ったことであるが、当時、学校では教科書は墨塗、多くの書籍が焼却された過酷な教育環境におかれ、子どもたちに何を教えて良いのかわからず、路頭に迷った教師たちがワンダーリックのところに押しかけてきて、アメリカの民主主義について書かれた「教科書」が欲しいと懇願したというのである。ワンダーリックがそのようなものはないと答えると怪訝そうな顔をし、戦争に勝ったのだからないはずがないと食い下がったというのである。このエピソードからも、新しいものに変えれば、すべてが変わると短絡的に考える日本人の「根無し草」的なところが垣間見られた。

リベラルアーツの精神をことばで表現することは難しい。筆者は、「反骨精神」もリベラルアーツの考えの一つではないかと考えている。そうでなければ、新たな想像や創造は生まれない。

江田島海軍兵学校の歴史およびカリキュラム内容を紐解くと、現在の大学でも適用できる優れたものが多く含まれている。

先の コラム43で、アメリカのリベラルアーツ・カレッジ・ベスト10を紹介して驚いたことがある。第9位にランクされたのはアナポリスにあるアメリカ海軍兵学校である。ここの卒業生の活躍は多岐にわたり、ジミー・カーター元大統領、上院議員のジョン・マケイン、アポロ13号のジム・ラベル船長、またノーベル賞受賞者も輩出している。(註:https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g02157/ を参照)。

また、ウエストポイントのアメリカ陸軍士官学校はどうであっただろうか。連合国軍最高司令官マッカーサーの出身校としてあまりにも有名であるが、これもアメリカを代表するリベラルアーツ・カレッジである。「勝てば官軍負ければ賊軍」ということなのだろうか。

最年少、50歳で参謀総長(マッカーサーの太平洋戦争 3)

http://ktymtskz.my.coocan.jp/J/mac/mac3.htm

筆者が渡米した1968年、ウエストポイント陸軍士官学校の卒業式に参加したことがある。以下の写真が卒業風景である。このような光景を目のあたりにするのははじめてで興奮したことを覚えている。

米陸軍士官学校での卒業式、恒例の帽子投げ

https://www.afpbb.com/articles/-/2729037

不思議な出会い

世の中には、不思議な出会いというものがある。コラム44と45で江田島海軍兵学校におけるリベラルアーツを中心に述べる予定であったが、陸軍士官学校についても少し記述した方がバランスが良いと考えた。そこで、個人的なエピソードを以下に2つ紹介する。

1)小野田寛郎少尉

最初の写真を見れば、多くの人が記憶を新たにするであろう。小野田寛郎少尉である。終戦から29年も経過した、1974年3月12日、彼はフィリピンのルバング島から日本に帰還した。陸軍士官学校のエリートを育成する陸軍中野学校の数少ない卒業生であった。

小野田の帰国から47年となる2021年、フランスのアルチュール・アラリ監督が小野田の戦時中のルバング島生活を描いた映画『ONODA 一万夜を越えて』が話題となった。アマゾンプライムで同映画を視聴した。3時間近くの映画は、ほとんどがジャングルでのサバイバル生活で淡白であった。この映画にタイトルをつければ、「陸軍中野学校の呪縛から解放された兵士」ということになるだろうか。

以下の写真は、小野田が上官の命令がないとの理由から、頑なに投降を拒んでいたが、1974年2月、冒険家鈴木紀夫がルバング島を訪れて、小野田と接触した結果、直属の上官による命令解除があれば投降すると約束したことで現実化した。これからも、陸軍中野学校生がいかに命令に従順な兵士を養成していたかが読み取れる。

映画『ONODA 一万夜を越えて』 世紀の一瞬が大画面に蘇る! 当時の報道写真と場面写真の衝撃の比較画像解禁!

https://www.excite.co.jp/news/article/Rooftop_49762/

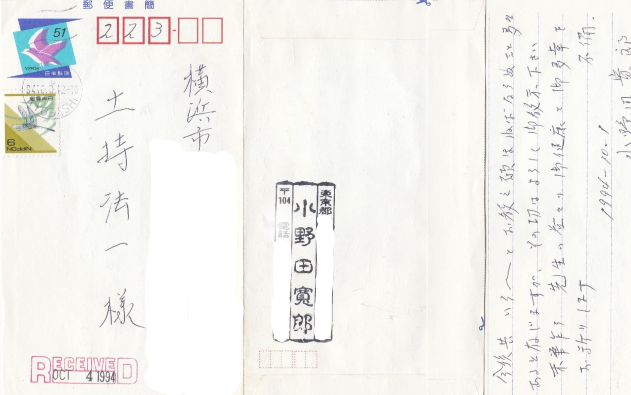

なぜ、小野田を取りあげたかには理由がある。筆者は、1994年にカナダのバンクーバー・ビクトリアのピアソン・カレッジで彼に会ったからである。凶悪な少年犯罪が多発する当時の日本社会に心を痛め、祖国のために健全な日本人を育成したいとサバイバル塾『小野田自然塾』を主宰(1984年7月)し、全国の子どもたちにキャンプ生活の極意や初歩的なサバイバル術を指導していたときであった。私が小野田氏と同行して、モーターボートに乗り、島を巡り、自然豊かなキャンプ場を探していたときだったのかも知れない。次の写真は、当時の小野田氏に最も近いものである。小野田氏との個人的な書簡も紹介する。

残留兵の小野田さんは「終戦」も「朝日新聞の変節」も知っていた

https://www.dailyshincho.jp/article/2019/06230559/?all=1

2)東條由布子

次は、東條由布子との出会いであった。『ウィキペディア』によれば、彼女は、第一生命保険勤務を経て、明治学院大学に進むが結婚のため中退。4児の母となった後、国士舘大学文学部教育学科2年に編入学し、卒業したとある。この国士舘大学に編入したとき、筆者の授業がきっかけで、帰国子女のことなどで相談に乗ったことがある。当時は、岩浪由布子という名前であったので、東條英機の孫娘とは知らなかった。たとえ、東條由布子であったとしても「拒む」理由はなかった。彼女は、社会人学生で何事にも積極的で「饒舌」であったとの印象がある。当時、GHQ の研究に取り組んでいたので不思議な縁であった。

祖父・東條英機、祖母・勝子と(1941年)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%A2%9D%E7%94%B1%E5%B8%83%E5%AD%90

https://jp.mercari.com/search?keyword=%23%E5%B2%A9%E6%B5%AA%E7%94%B1%E5%B8%83%E5%AD%90

(次号につづく)

(2023年5月25日)

(2023年5月25日)