主体的学び研究所

23.和洋折衷の日本文化

主体的学び研究所 顧問

土持ゲーリー法一

はじめに

今回のコラムは、以下の写真のように、最近、引っ越したマンションの郵便ポストのローマ字表記が動機づけとなった。この表記を最初に見たとき、「違和感」があった。他の郵便ポストのローマ字表記は「普通」のように見えた。きっと製作者の「意図」があったに違いないと思い、その謎を紐解くことにした。つまり、なぜ、「TSUCHIMOCHI」ではなくて、「TUTI MOTI」としたのかという素朴な疑問である。

インターネットで検索したら、ローマ字表記には「訓令式」と「ヘボン式」があり、日本では併用(折衷)していることがわかった。筆者は、占領下日本の教育改革について研究しているが、その中にローマ字改革(言語改革)も含まれる。したがって、この表記「事件」を見逃すわけにはいかない。さらに、筆者の研究テーマである「論文博士」と「課程博士」の違いの研究にもつながるのではないかと期待を膨らませた。

訓令式とヘボン式の和洋折衷

現在、両者は混在している(訓令式については、green.adam.ne.jpを参照)。明治時代からローマ字には、いろいろな方式があったが、それらの中で有力なヘボン式と日本式が対立して混乱があった。そこで、ローマ字表記を統一しようということになり、1937(昭和12)年に公式のローマ字がつくられた。それが訓令式である。したがって、占領下日本においてローマ字改革が議論されたとき、ローマ字は存在していた。戦後、GHQでヘボン式を強制したことから、ローマ字はふたたび混乱したが、1954(昭和29)年にあらためて訓令式を公式のローマ字とすることが決められた。このように、ローマ字表記は「歴史に翻弄」されてきた。

余談になるが、戦後日本のローマ字改革に執念を燃やしたGHQロバート・K・ホールは、漢字廃止に関する計画を敗戦前の1945年6月に構想していた。そのときの理由は、軍政下の検閲を容易にするためで、片仮名にすることが望ましいとして米陸軍省に提言した。陸軍省は、ホールの考えに傾いたが、最終的な判断を国務省に委ねた。国務省は、一転、文化的な研究を制約する恐れがあるなどの理由からホールの提案を却下した。したがって、彼の言語改革に関する構想は、来日前に頓挫していた。ところが、来日すると、日本でも言語改革の動きが顕著であった。それは、片仮名によるものでなく、ローマ字による改革の動きであった。すなわち、当時の「訓令式」ローマ字の動きに、彼が「便乗」した形となった(詳細は、拙著『米国教育使節団の研究』(玉川大学出版部、1991年、148頁)を参照)。

もともと、ローマ字は外国人が日本語を読むためにつくられたものである。最初のローマ字は、ポルトガル語を話す人がつくったので、その書き方はポルトガル語風であった。このほかにも、オランダ語風・ドイツ語風・フランス語風のローマ字があった。これらのローマ字は外国人が外国人のためにつくられたもので、すべて外国語風の書き方であった。ヘボン式もその一つで、書き方が英語風であった。

それに対して、訓令式は日本人が日本語を書くためにつくられた方式である。そのため、日本語の音韻にもとづいた書き方である。ローマ字の書き方には「ローマ字のつづり方」という公式のルールがあり、日本語をローマ字で書くときは、訓令式を用いることに決まっていた。

「論より証拠」である。前述のローマ字「TUTI MOTI」をワードで打ち込んでみた。「つちもち」と変換できた。したがって、郵便ポストのローマ字表記は間違いではなかった。単なる訓令式によるものだったことがわかる。これにはいくつか理由が考えられる。

まず、ヘボン式を正式なローマ字表記だと勘ちがいしていた。政治的な理由で、パスポートのローマ字表記、道路標識(案内標識)のローマ字表記など、公の分野で使われるローマ字がすべてヘボン式から派生した書き方になっていたのが大きな理由と思われる。訓令式とヘボン式の使用については、筆者は「門外漢」なので、これ以上の言及は控える。要するに、ローマ字表記は、現状においては、「和洋折衷」で使用されているということである。

論文博士と課程博士の和洋折衷

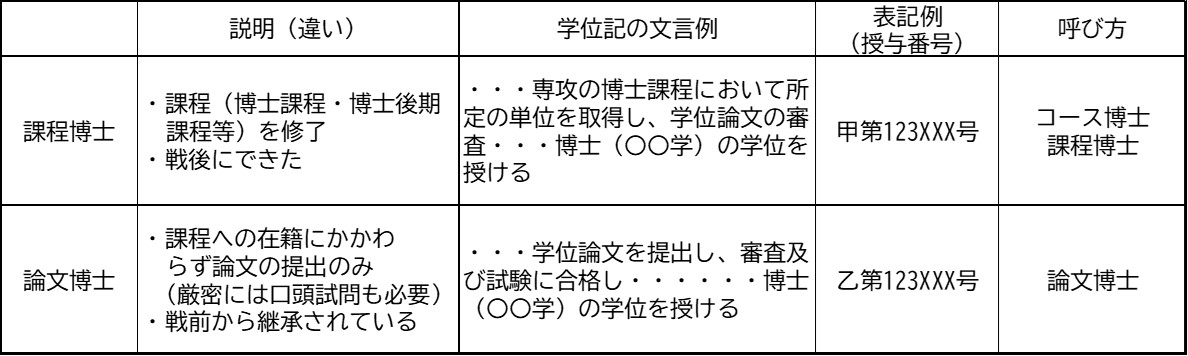

博士号には二種類あると聞くと驚くかも知れない。事実である。ここでも和洋折衷の現象が見られる。一つは、課程博士と呼ばれるもので、課程(博士課程・博士後期課程等)修了によって取得する博士号のことで、アメリカの影響を受けて、戦後日本の大学院改革で生まれた。博士号の授与番号は、甲第123XXX号のように付番される。一般に、博士号といった場合、断りがない限り、こちらに該当する。コース博士とも呼ばれる。もう一つは、論文博士と呼ばれ、戦前から継承されているもので、課程への在籍に関わらず論文の提出のみで取得する博士号のことである。厳密には、口頭試問なども博士号の取得に必要である。博士号の授与番号は、乙第123XXX号のように付番される。

「論文博士」と「博士論文」は混合しやすい。博士論文は、博士号を取るために提出する論文である。課程博士でも論文博士でも論文を提出する必要がある(一部の専攻では論文ではなく書物の場合もある)。学位記に書かれた文言が、課程博士と論文博士では異なる。たとえば、 課程博士・・・専攻の博士課程において所定の単位を取得し、学位論文の審査・・・博士(〇〇学)の学位を授ける、といったことが証書に書かれる。一方、論文博士では、・・・学位論文を提出し、審査及び試験に合格し・・・・・・博士(〇〇学)の学位を授ける、といったことが証書に書かれる。それぞれ短い言葉の中で正確に博士号を得るプロセスを区別している。以下の表を参照。