主体的学び研究所

『主体的学び』を促すゲーリー先生の“Connecting the Dots”コラム

22.「一枚」の史料で歴史が動いた

主体的学び研究所 顧問

土持ゲーリー法一

歴史は面白い。それは「通説を疑う」ところからはじまる。歴史は鏡であり、過去、現在、未来をつなぐ「点と線」である。「コラム19」と「コラム20」では、歴史問題を取り上げた。本稿でも歴史に焦点を当てる。

「一枚」や「一つ」の表現は、読者の注目を引きつける効果がある。たとえば、拙著『社会で通用する持続可能なアクティブラーニング~ICEモデルが大学と社会をつなぐ~』(東信堂、2017年)で引用した『たった一つを変えるだけ~クラスも教師も自立する「質問づくり」』(新評論、2015年)は、アメリカの学校で質問することが、いかに重要であるかを問いかけたベストセラーである。ここでも「一つ」という表現がキーポイントである。堀哲夫『教育評価の本質を問う 一枚ポートフォリオ評価OPPA~一枚の用紙の可能性』(東洋館出版社、2013年)も「一枚ポートフォリオ」が読者を引きつけている。さらに、「コラム18~言語教育を通して学ぶ大切なもの」で紹介したYouTube「『ことばの力』たったワンフレーズで世界が変わる!」(https://www.youtube.com/watch?v=ubYFXTLS6-U)でも、「ワンフレーズ」という表現が読者の興味をそそる。

実は、戦後日本の教育改革の通説を覆したのも「一枚」の史料であった。これが戦後日本の歴史を「動かす」契機になった。以前、NHK番組で「その時歴史が動いた」というのがあった。それを彷彿させるものである。その後、「歴史秘話ヒストリア」と変わった。本稿も「一枚」の史料が歴史を動かしたというドラマである。

『その時歴史が動いた』NHKオンデマンド

https://www.nhk-ondemand.jp/program/P200800001900000/index.html

戦後の六・三・三学校制度がアメリカ占領軍の「押しつけ」との「俗説」は、史実にもとづいたものではなく、「記憶」として人々に語り継がれたものである。未だに、そのように信じている識者もいる。当時、「押しつけ論」を疑う研究者もいたが、少数派に過ぎなかった。何よりも、そのことを裏づける証拠史料が探せなかった。

なぜ、そのような「俗論」がまかり通ったのか。これは「コラム20」で紹介した、田中角栄による証言の影響が大きかった。一国の首相でさえも、そのように信じ込んでいたのであるから、「末端」の国民は言うに及ばない。すなわち、「戦後の教育改革、とくに、六・三・三・四制は、アメリカのわずか一州で試行的に行われたにすぎない未熟な制度を日本に押し付けたもの」という趣旨のことを述べている。(詳細は、拙著『米国教育使節団の研究』(玉川大学出版部、1991年、13頁)。

「コラム19」では、キャロル・グラック教授のコロンビア大学の歴史授業で戦争問題を「記録」と「記憶」として取り上げ、「記憶」がどのように人々を「マインドコントロール」しているかを紹介した。戦争は、国民の感情を露にし、時として、「記録」を逸脱して「記憶」に変貌させる。まさしく、田中角栄の証言は、その「最たるもの」である。

拙著『米国教育使節団の研究』(玉川大学出版部、1991年)「序章」のところで、「押しつけ論」について、「戦後の日本の人々は、かつてじぶんたちが占領地にむかって押し付けた日本的と称する物の考え方や制度とおなじように、アメリカ占領軍も一方的な押しつけをやるものだと、みずから早合点してしまう」との先行研究を引用している。すなわち、「自分の経験」でしか物事を判断できないという度量の狭さである。裏を返せば、占領軍の行為を自らに置き換えたに過ぎない。

「歴史は見方」で変わる。たとえば、NHK大河ドラマ時代劇の場合、放送されるたびに、歴史の見方が変わる。前回の『麒麟がくる』でも、織田信長や明智光秀の「評価」がこれまでとは変わった脚色となっている。時代の変遷もあるが、むしろ脚本家の視点が大きい。

筆者が、占領下日本の教育改革の研究をはじめた1980年代中頃、すでに多くの研究者によって研究がし尽くされ、「焼け野原」状態であった。すなわち、新たな研究をはじめる「余地」がなかった。研究するには「先行研究」が重要になる。それは多すぎても、少なすぎても良くない。筆者の場合は、前者であった。

どうすれば良いか悩んだ末、発想の転換が必要であることに気づいた。それまでの占領史研究が日本側の史料に依拠した「被占領国」を中心とした研究であった。占領とは、「占領する側」と「占領される側」の双方の視点がなければ、客観性に欠け、「記録」よりも「記憶」に偏る恐れがあることは、前述の田中角栄の証言からも明らかである。したがって、研究視点をアメリカ側に置くことにした。

「コラム19」で紹介したように、筆者の歴史研究アプローチは、コロンビア大学ハーバート・パッシン教授の影響を受け、「現在」を起点に、「オーラルヒストリー」手法を用いた。すなわち、当事者へのインタビューに重点を置き、それを裏づけるために史料を探すというもので、日本における研究方法論とは違った。結果的には、それが功を奏した。

史料の発掘には、リベラルアーツな批判的精神が必要である。そこでは、史料は「足で探せ」を貫いた。「従順さ」は、良いことであるが、こと研究に関しては望ましくない。

実は、「一枚」の史料の「世紀の大発見」は、ワシントン大学図書館の公文書館のダンボール箱の中から「偶然」見つかった。優れた歴史研究には、「一次史料」が欠かせないことを裏づけた。

東京大学の学位論文審査にあたった某教授に、「これだけの史料があるなら、もっと素晴らしい研究論文が書けたのでは?」と言わせるほどの重要文書の発掘であった。どのような内容の史料かは後述する。

人生にも研究にも「偶然」は付きものである。この占領文書は、1946年3月来日した27名の米国教育使節団員4名の中の一人の女性、パール・ワナメーカー(当時、ワシントン州教育局, State Superintendent of Public School)が後年、ワシントン大学ヘンリースザロー図書館の公文書館に寄贈した数十箱におよぶ「ワナメーカー文書」と呼ばれるものに含まれていた。彼女は、1950年の第二次米国教育使節団団員としても来日したことから、多くの研究者から注目され、「ワナメーカー文書」に関する調査はやり尽くされていた。

同ワシントン大学で博士学位を取得し、その後、スタンフォード大学フーバー研究所で占領下教育改革の研究に従事し、『マッカーサーの犯罪』の著者としても知られる西鋭夫氏は、誰よりも早くに「ワナメーカー文書」にアクセスできた。そのほかにも、この分野の研究者であるハワイ大学エドワード・ボーシャム氏、日本のハリー・レイ氏などの研究者が、すでに調査を済ませた後であった。「ワナメーカー文書」を調査するにあたり、前掲の研究者に史料について問い合わせたところ、口を揃えて「調査済み」なので「無駄足」ではないかとの消極的な回答であった。したがって、筆者のワシントン大学での調査は、オーラルヒストリーの一環として、当時、GHQ/CI&Eで通訳担当官をしていた日系二世ジェームス・ドイ教授(当時は、ワシントン大学教育学部長)へのインタビューが目的で、「ワナメーカー文書」の調査は予定に入っていなかった。

ところが、夕方から飛行機が欠航するほどの大雪に見舞われ、ワシントン大学ゲストハウスに数日間足止めされた。そのため、図書館しか時間を潰すところがなく、同公文書館で「ワナメーカー文書」を調査することにして、ダンボール箱に目を通した。当時は、マイクロフィルムではなく、オリジナル文書に目を通した。時間的な制約もあり、可能な限り、史料をコピーして日本に郵送した。その時点では、「一枚」の史料には気がつかなかった。

余談になるが、スタンフォード大学では、占領史研究の「バイブル」的な存在としてGHQ/CI&E 課員ジョセフ・トレーナの「トレーナ文書」が注目され、日本からの研究者「詣で」と化していた。史料のコピーは、一人100枚までと制限されていた。筆者は、スタンフォード大学の学生アルバイトを雇って、多くのコピーを入手したことを思い出す。

帰国後も「ワナメーカー文書」の入った郵便物は部屋の片隅に置かれたままであった。家内から片づけるように催促され、渋々とダンボール箱の整理をはじめた。その中から、「一枚」の史料が見つかったのである。それが、グラック教授の「序文」で紹介している「六・五制の学校制度」に関するものであった。以下に再掲する。

「アメリカ型学校制度の改革は、アメリカ人ではなく日本人に端を発しているようである。教育使節団は当初、六・五学校制度、六年間の小学校とそれに続く五年間の中等学校を提案した。六・三・三制を主張したのは日本側教育家委員会であり、単線型学校制度を導入するという明確な目的があった。教育使節団は意見の一致をみなかったが、南原繁が『アメリカの学校制度』と呼んだものに賛成した。日本の有力な教育者である海後宗臣も同様に、機会均等の観点から教育の民主化を主張した。」

以下が、その英文を紹介した記事で、拙著『米国教育使節団の研究』に含まれている。

史料の重大さを鑑み、ワシントン大学図書館・ワナメーカー文書所蔵から原文を紹介する。

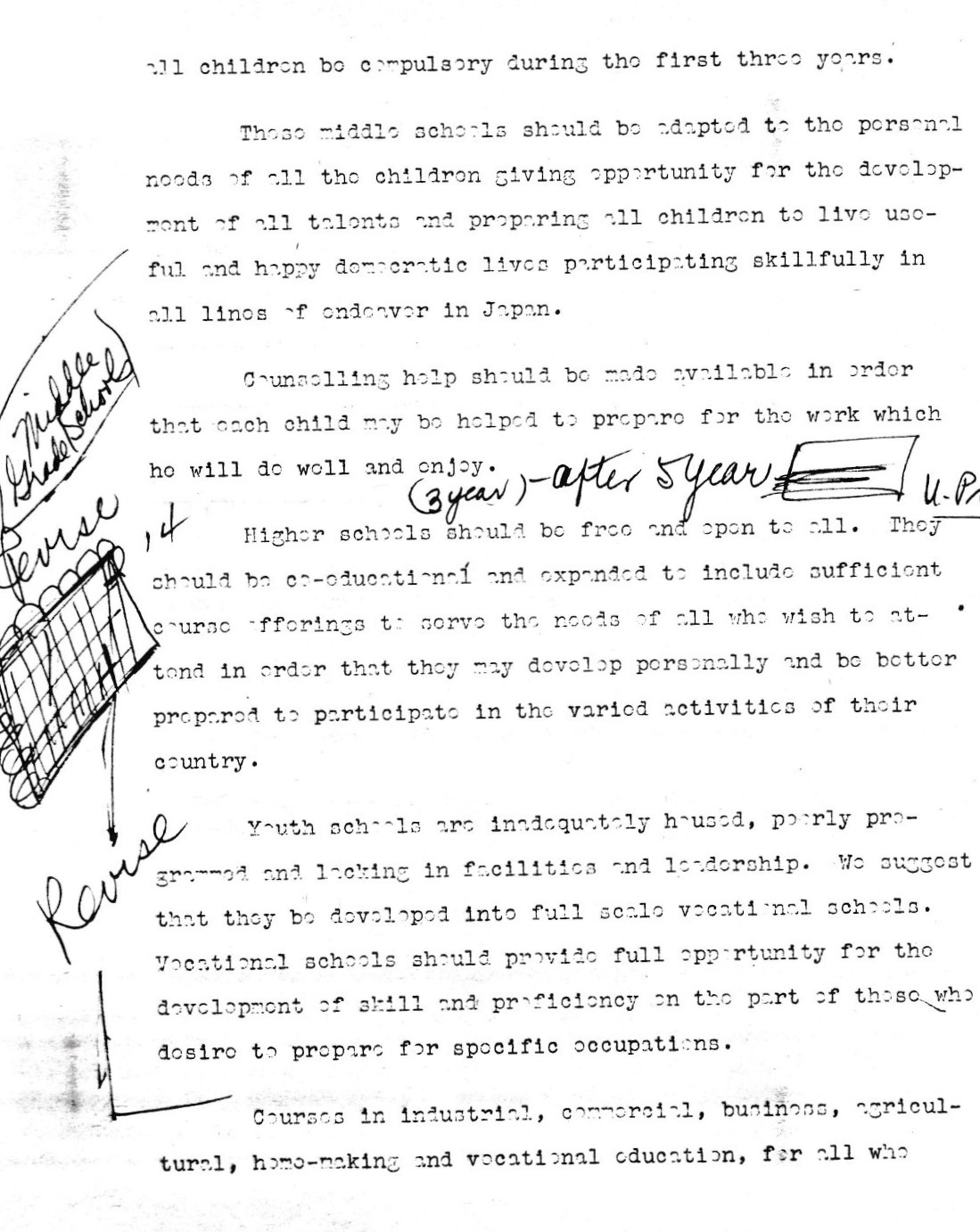

1)写真①が、ワナメーカーが所属した初等・中等学校を担当した教育使節団第三委員会レポートの表紙で、

これが「まぼろしの報告書」として、長い間、埋没されていたものである。

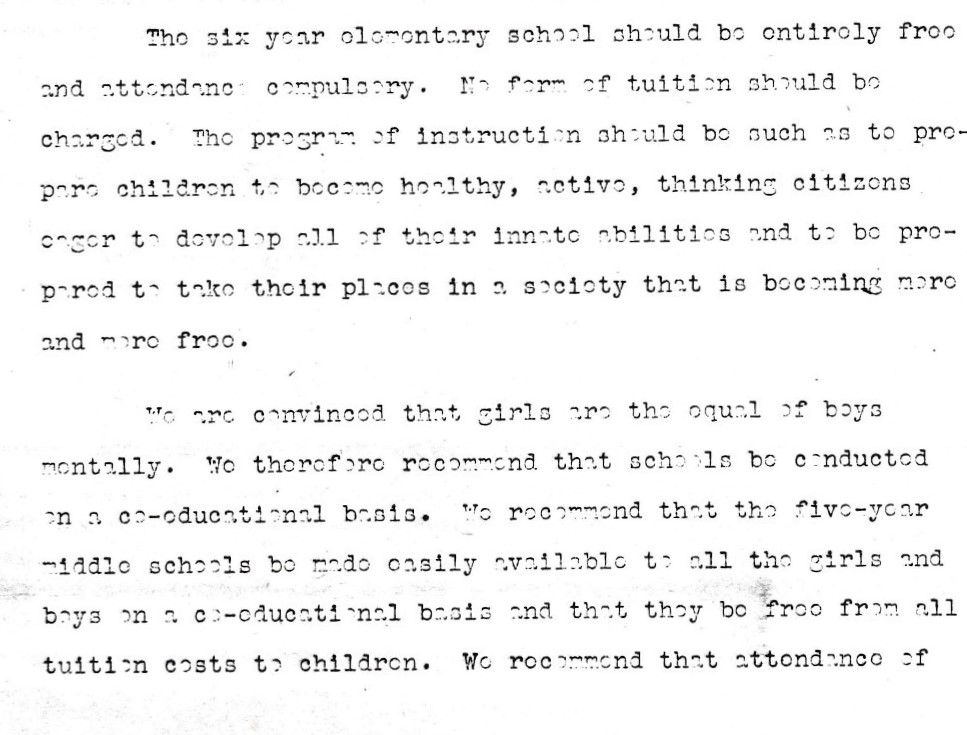

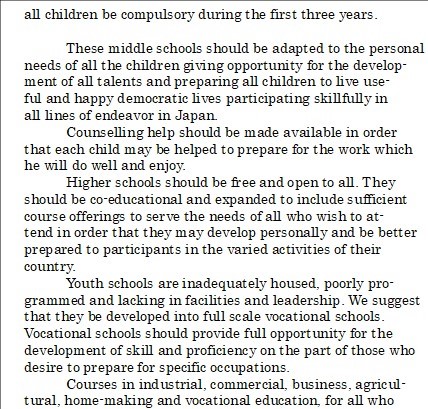

2)写真②は、六年制の初等教育を義務教育とし、男女共学とすることを提言したものである。さらに、五年制の

男女平等の中等教育、そのうちの三年間を義務教育にすると提言している。

(注:これは戦前の六・五制の継承である。9年間の義務教育にするために、五年制の中等教育を分割して、

最初の3年を義務教育に組み入れている。すなわち、義務教育の部分とそうでない部分が同居している

ことからも、第三委員会は最初から、六・三・三制という考え方がなかったことを裏づけるものである。)

3)写真③は、ワナメーカーの議論中の手書きのメモである。

写真① 教育使節団第三委員会レポートの表 ↓

教育使節団第三委員会が六・五制を勧告した草案

(ワシントン大学図書館・ワナメーカー文書所蔵)

出典:拙著『米国教育使節団の研究』(玉川大学出版部、1991年)

写真②六年制の初等教育を義務教育とし、男女共学とすることを提言している。↓

写真③ワナメーカーの議論中、(3year)-after 5year, Revise, Middle Grade Schools などの手書きメモ↓

当時、『米国教育使節団報告書』が勧告した六・三・三学校制度のことしか念頭になかった。まさか、アメリカ教育使節団が戦前の学校制度を、戦後の学校制度に代案するとは考えてもいなかった。したがって、その「一枚」を手に取って読んだときも、最初は、何のことか良くわからなかった。そして、前後の文書を読んでいくうちに、手が震えてきた。「これは大変な史料だ!!!」と、怖くなった。

なぜなら、当時、中曽根首相のもとで「臨時教育審議会」(通称、臨教審)が設置され、戦後学校制度の抜本的な見直しが叫ばれていた最中であった。中曽根も、「六・三・三制の学校制度」は占領軍の「押しつけ」だと頑なに信じ、戦前の学校制度に戻せと息巻いていた。この「一枚」の史料は、臨教審の「議論」でさえも「空中分解」させるほどの威力があった。そこで、密かに『読売新聞』社会部・乳井昌史記者と企画して、この「一枚」の史料を新聞でスクープすることにして、1984年8月29日付け『読売新聞』夕刊に大々的に報道された。

「ワナメーカー文書」の発掘より驚いたことがあった。それはパール・ワナメーカーの「生存」を偶然に知ったことである。これは思いもよらない「幸運」であった。

「ワナメーカー文書」の発掘で占領史研究が飛躍的に伸びた。数年後、ワシントン大学公文書館を訪問して、「ワナメーカー文書」への謝辞を伝え、同時に、ワナメーカーに表敬訪問したい旨を伝えたところ、公文書館担当者から数年前に亡くなったと聞かされた。後に判明したことであるが、ワナメーカーは、1964年に脳卒中で倒れ、半身不随の車椅子生活を10数年も強いられ、自宅マンションから外出もできない状況にあった。

次の訪問先であるマサチューセッツ州在住ゴードン・ボールズ氏へのインタビューにボストンへ向かった。ボールズ氏に「ワナメーカー文書」のことについて話し、シアトルでワナメーカーを表敬訪問する予定であったが「実現できなかった」と説明した。すると、ボールズ氏が「ワナメーカー」の住所を突き止め、電話してくれた。電話口で応対したのは身の回りの世話をしている娘さんであった。ボールズ氏が20数年前の1946年アメリカ教育使節団として来日したことを説明したら、母(ワナメーカー)と同居しているとのことであった。筆者が、表敬訪問したいことを伝えてもらったら、半身不随で10数年も人に会っていないということで断られたが、数分でも良いからと懇願して、15分の面談を取り付けた。ボストンへ飛んできたばかりであったが、「とんぼ返り」でシアトルに戻った。

感動の対面

1984年8月16日、午後2時、シアトルで「感動の対面」が実現した。当日は、筆者のために、当時の秘書(Borghild Helgesen)も同席した。彼女が「ワナメーカー文書」を残していなければ、あるいは先駆者が「その一枚の史料」を発掘していれば、いまの筆者はないと言っても過言でない。

ワナメーカーは、シアトル市内が眺望できる高台のマンションの一室で筆者を迎えてくれた。感動の瞬間であった。どのように自己紹介したらよいか、ボストンからの飛行機の中で考えた。そして、六・三・三学校制度の「申し子」が、こんなに成長しましたと自己紹介した。彼女に伝わったらしく微笑んでくれた。15分の面談が30分以上に及んだ。半身不随で右手が麻痺して、喋ることも筆記も不自由であった。

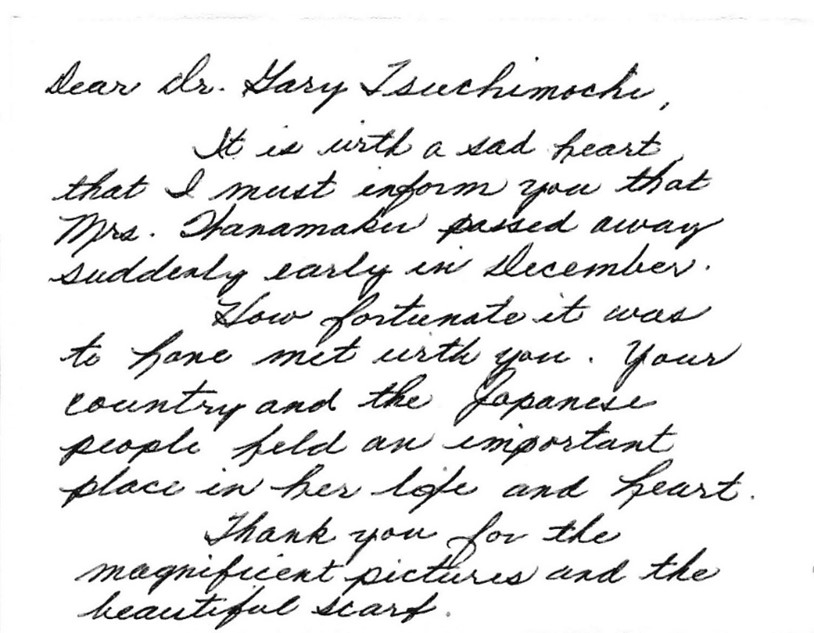

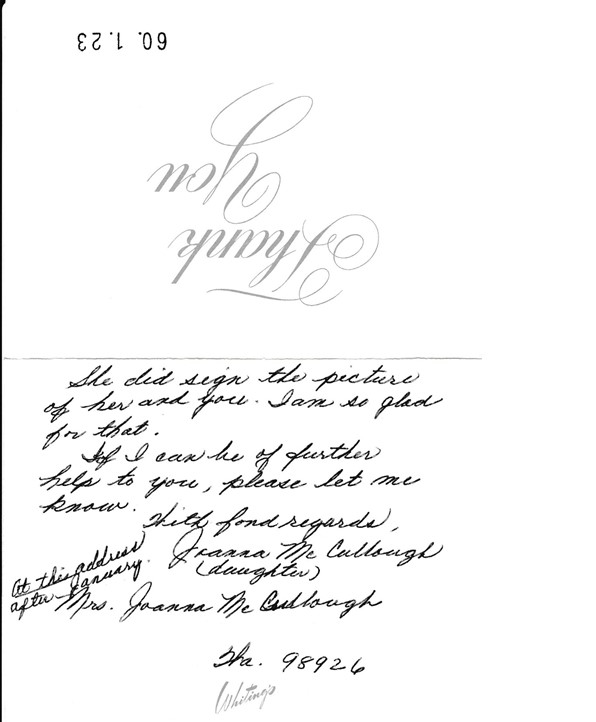

筆者は、オーラルヒストリーで対談した関係者とは、必ず記念写真を撮り、6つ切りサイズにして2枚を送付して、1枚にサインして送り返してもらい、額縁に入れて保管することにしていた。すべての関係者が他界したいま、筆者の宝庫となっている。半身不随で車椅子の彼女と一緒にツーショットを撮ることに躊躇したが、これが最後かも知れないと、思い切って頼んだら快諾してくれた。別れを惜しんで、エレベーターで道路まで降りてきてくれた。娘さん(Mrs. Johanna McCullough)が、ワナメーカーが下まで降りるのは10数年ぶりだと驚いて話してくれた。

日本から6つ切り写真を送ったが戻ってこない。サインするのが難しいのかもしれないと案じ、娘さんに「代筆」を頼んだら、しばらくして返事がきた。「母がどうしても自分でサインしたい」ということで時間がかかったと説明し、「左手」でサインした写真が郵送されてきた。以下が、その「感動」の写真である。彼女の左手のサイン跡に注目してもらいたい。その後、すぐにワナメーカーは他界したことになる。それは、1984年12月5日享年85であった。まさに、「運命」の出会いであった。

写真:ワナメーカー氏の娘さん(Mrs. Johanna McCullough)から送られた筆者宛の Thank you Card のメッセージ。

「60. 1.23」は、筆者による管理上の押印で、カードの受け取り年月日。

写真:筆者からのスカーフを身に着けたパール・ワナメーカー氏(左)と筆者

(シアトルのワナメーカー氏宅にて撮影。1984年8月16日。右下にワナメーカー氏の自筆サイン。)

本稿は、「ノンフィクション」ドラマである。実は、アメリカ教育使節団の日本滞在に関する詳細な日記が残されている。これは同じ教育使節団員がまとめた「ギブンズ日記」と呼ばれ、筆者の『米国教育使節団の研究』巻末に翻訳して収録されている。そのなかに、興味深い事実が含まれている。それは、「一枚」の史料の「草案」があったことを示唆する記録である。ストッダード団長は、『米国教育使節団報告書』が完成すると、すべての分科会の草案や議論メモを処分するように指示した。そうしなければ、『報告書』の影響力を弱めると危惧したからである。「30部」準備された分科会の草案も抹消されたことになっていた。したがって、六・五制の学校制度を議論した分科会の草案も「発掘」されることはなかった。したがって、長い間「まぼろしの草案」と呼ばれた所以である。それが、偶然、「ワナメーカー文書」の中に発掘されたのである。これが、戦後教育史を紐解く「一枚」の奇跡的な史料であったことは間違いない。

筆者の推測に過ぎないが、ワナメーカーはほかにも、滞在先・帝国ホテルのナプキンやマッチなどまで持ち帰り、ワシントン大学公文書館に寄贈していることから考えると、彼女の「几帳面さ」から、分科会の草案も処分しないで密かに持ち帰ったのではないだろうかと考える。これが「歴史」研究の醍醐味である。