主体的学び研究所

27 大学教育の日米比較~「井の中の蛙大海を知る」(3)

主体的学び研究所 顧問

土持ゲーリー法一

リーダーシップを身につける

本稿は、廣津留すみれ『私がハーバードで学んだ世界最高の「考える力」』(ダイヤモンド社、2020年)の続々編である。以降、「著者」とは廣津留氏を指す。

著者は、ハーバード・カレッジでは、学生寮のことを「ハウス」と呼び、エール大学では「カレッジ」と呼んでいる。ハーバードには、一棟で400名ほどが暮らせる大規模な建物「ハウス」が12棟もある。著者が入居した「ダンスター・ハウス」を写真とともに紹介している。たとえば、「ハウスでは毎週1回は『スタディ・ブレイク』と呼ばれる催しがあります。寮長を務める教授のもとに寮生が集まって、コーヒーを片手に教授の奥さんが焼いたケーキやクッキーなどを食べたりして親睦を深めます」(88頁)と述べている。このことからも寮での共同生活は教育の重要な一端を担っていることがわかる。

その光景が目に浮かぶようである。実は、筆者はNHKビデオ「ハーバード大学・米国エリートはこう育てられる」を学生と一緒に視聴したことがある。このビデオは、ロナルド・レーガン大統領時代のもので、1980年代の古い映像であった。

筆者はイノベーションとは、シンプルにいうと世の中に存在していなかった何かを生み出すことである。それが新しい価値の創造につながり、私たちの暮らし、そして社会全体を便利で豊かにしてくれると述べている(125頁)。これは最近、注目されるDXの考えにも通じるところがある。

著者は、昼寝のことを「パワーナップ」と呼んでいる。面白い表現である。それは、眠気を解消するだけでなく、睡眠不足で低下した集中力や記憶力を回復させる効果があるという。南欧ではランチの後にゆっくり休むシエスタ(昼寝)が当たり前であると述べている(137頁)。

最近、企業でも「昼寝」を奨励しているところがあるとニュースで見たことがある。これには集中力を高める効果があるようである。

論文の書き方

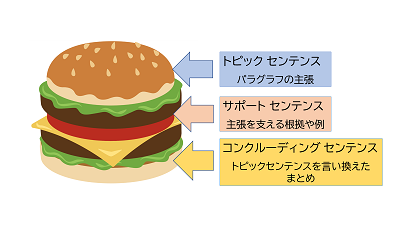

著者は、日本では国語の授業や夏休みの課題などで作文や読書感想文を書かされることはあるが、作文の書き方については教えてくれないと述べている。一方、アメリカでは、自分の考えを誰にでもわかるように論理的に説明する能力を高めるため、小学校のころから英作文の書き方を教えられる。それが「5つのパラグラフ(段落)エッセイ」と呼ばれるものである。つまり5つの段落からなる小論文のことである。そのテンプレートは、わずか二つのルールを踏まえるだけで活用できるというのである(157頁)。二つのルールとは、一つ目が「1パラグラフ(段落)・1アイデア」、すなわち、1つの段落に1つの考えや主張しか入れないシンプルなルールである。二つ目は、5つの段落が「イントロダクション(導入)⇒ボディ1(本論)⇒ボディ2⇒ボディ3⇒コンクルージョン(結論)」という順番に展開していることである。この形式は、「ハンバーガー」に譬えられる(158~159頁)。

最初の「導入」では、5段落全体で何を伝えたいか主題を提示する。それから3つの段落で順番に本論を述べ、最後の結論のところでは、もう一度主題を違う言い方で繰り返す(159頁)。すなわち、先に結論を述べてから本論を展開する。まさしく、新聞報道と同じである。新聞記事は最初の三行でまとめる。そうでないと、ニュースが飛び込んだりすると、内容がカットされるからである。「導入」的な役割もあり、読者を引き付ける狙いがある。

たとえば、日本語で文章を書くとき、「起承転結」が「定説」となっている。したがって、結論が最後にくるので最後まで待たないと何を言いたいのか通じない。しかし、アメリカでは最初に「主題」を述べるが、その中には「結論」が明示されている。最後の「結論」部分にも結論があるが、そこでの結論は全体を網羅したもので自分のことばでパラフレーズしてまとめる作業ということになる。

澤田昭夫『論文の書き方』(講談社、1977年)と題する著書がある。筆者がこの本にどれだけ影響を受けたかは計り知れない。アメリカから帰国した1980年はじめころ、澤田氏の「論文の書き方」講座が新宿の朝日カルチャーセンターであった。筆者も参加した。これまで日本語の論文指導を受けたことがなかったので新鮮であった。日本では指導教員からの「論文(執筆)指導」のようなものを受けることは稀である。優れた論文を書くには、他者から密かに「盗め」といわれた時代であった。驚いたことに、カルチャーセンター受講生の多くが現役の大学教員であった。これでは、学生にまともな論文指導ができないのも無理はないと腑に落ちる。

澤田氏の著書の中に、「日本に数年間滞在して日本の物理学者が書く英語論文を直していたイギリスの物理学者レゲット氏は、日本人の論文がわかりにくいのは、ことばの問題というよりも、論旨のたて方の問題で、横道(サイドラック)がたくさんあって何が幹線(メイントラック)なのかわからないようになっているからだと述べています。これはまさに構造的思考の欠如を指摘した批評です」(澤田著書103~104頁を参照)。

筆者は、この「構造的思考の欠如」とは、日本の伝統的な手法「起承転結」を指していると思っている。

日本人がノーベル賞を多く受賞できない理由の一つがその手法にあるとしたら、注目すべきことである。

盗用と剽窃

以下は、本稿の筆者の考えにもとづくものである。論文を書くための倫理性のようなものがある。すなわち、論文の根拠は正しいか、出典は正しいか。部分的に引用していないか。日本では論文を書くように指示はするが、指導はしない。昔から、論文の手法は「盗む」といわれるもので、指導するものではないとされてきた。これは論文を芸術と同じように考えていたからかもしれない。しかし、論文は指導しなければ、いつまで経っても同じ過ちを繰り返すことになる。なぜなら、なぜ間違っているかがわからないからである。

筆者は、日本とアメリカで論文を書いた経験がある。とくに学位論文レベルになると出典の明示が事細かくうるさい。論文とは何かという原点に戻れば、それは自らの研究を防御(ディフェンス)できることである。とくに、学術論文は学会で発表され、査読され、こと細かな審査基準があるので、ディフェンスの根拠が明確でなければならない。

「我田引水」的な引用は誤解を招き、研究者に致命傷を与えかねない。したがって、執筆者の倫理性が問われる。引用した箇所は、ディフェンスに耐えうるものでなければならない。学生がよく読んでもいない著書や論文を参考文献に「羅列」していることがある。教員から見れば読んでいないことは「一目瞭然」である。優れた論文は、ディフェンスができるかどうかにかかっている。したがって、一つのテーマに絞って、短い論文ほど良いという結論になる。

「盗用」と「剽窃」を明確に峻別すべきである。どちらも他人の作品を「盗む」という点では大同小異であるように思われるが、それは違う。後者の「剽窃」の方が「罪が重い」。なぜなら、剽窃は他人の作品のみならず、その「アイデア」(思想)も盗んでいるからである。学生あるいは研究者には、他人の文章の語彙を言い換えたり、順番を変えたりしてごまかして、あたかも自分の文章であるかのように「偽装」しているものも見受けられる。これは執筆者の倫理に反するもので、「社会的制裁」を受けることになる。筆者からみれば、「盗用」の方が、何を盗んだかが明白であり、「改心」できるが、「剽窃」は知的犯罪で「重罪」に相当する。これを防ぐには、執筆者の倫理に委ねるしかない。

論文執筆に「剽窃」の疑いはつきものである。誰もが「先行研究」を踏まえて新たな論文を書くので、まったくゼロからスタートするということはない。それでは他人の論文から引用することは「タブー」なのだろうか。他人からの引用は大いに奨励されるべきである。矛盾しているようでもあるが、これが真実である。「剽窃者」とそうでないものの違いは、出典を明確にして、引用元の著者に対して「謝意」を表しているかどうかである。

コロンビア大学ティーチャーズ・カレッジには「博士論文執筆に関する指導センター」が設置されている。

出典:The University of Chicago Press

このセンターは博士論文の内容を指導するのではなく、上の写真の書籍のフォーマットに沿って、引用文献の仕方は正しいかなどのチェックを分野の専門職員が行っている。この英文論文執筆マニュアルはアメリカの大学や大学院で広く愛用されているベストセラーで、筆者の卒業したコロンビア大学院ティーチャーズ・カレッジでもこれを遵守していた。1980年代にアメリカで調査した折には、数冊を購入して同僚の「お土産」にしたことを思い出す。いずれにしても、指導教官はそのようなハウツー的な指導はしない。有名な大学ほど、厳しいチェック体制が取られる。なぜなら、大学あるいは大学院は社会への「入口」であり、卒業生は大学を離れて「自律的学習者」にならねばならない。したがって、厳しい指導を受けて社会進出することになる。

アメリカのリベラルアーツ

著者は、リベラルアーツでは、文系や理系といった「縦割り」ではなく、人文科学、社会科学、自然科学を「横断的」に学ぶと紹介している(195頁)。

これは重要な指摘であると考えている。これがアメリカの大学の強みで、戦後日本の大学にも「一般教育」として導入された。ところが、1949年の新制大学当時から、縦社会の日本には馴染まないと「不買運動」が広がり、1991年に「解体」されたという経緯がある。「解体」してみたら、新制大学の骨格が崩れ、「教養教育」として復活したが元に戻れなかった。「一般教育」としての「横断的」な学びが失われ、縦割りに変貌した。その結果、専門教育を前倒しで学ぶ「薄っぺらい」大学教育となった。

日本に汎用的能力が育ちにくいのは、「横断的」な発想が希薄なことが原因の一つである。物事を究めるには、「掘り下げる縦割り」的な発想のみが必要だと誤解している。著者も芸術の領域においては顕著であると述べている。しかし、複数のことを同時に学ぶことも、物事を究めることに同じようにつながっている。これがアメリカ的発想である。良い例が、日本の医学教育である。ここでは前倒しで専門教育を身につけさせることが医者への「早道」と考えている。しかし、アメリカでは4年間のリベラルアーツ教養教育を踏まえて、卒業後にメディカルスクール(大学院)に入学させる。日本人から見れば4年間は「無駄」のように映るかもしれない。アメリカ人は、この「無駄」に見えるところが人間形成に重要だと考えている。両国の価値観および文化の違いが歴然としている。

著者はハーバードで学んだ後、ジュリアード音楽院で学んだ。これからの社会はAI(人工知能)の時代である。AI時代になると、AIにない人間らしい発想や考え方が重視されると著者は述べている(237頁)。すなわち、人間を武器とする。右脳と左脳について、右脳は「直感的」、左脳は「論理的」思考を得意とするが、直感的なひらめきは、無から当てずっぽうに生まれるものだけでなく、過去の学びや思考の繰り返しに基づくものであると述べている(260頁)。

この相反する学びこそが人間の深みを培うものになったのではと筆者は考える。まさしくリベラルアーツ的な発想である。

(おわり)

(2021年12月2日)

(2021年12月2日)