主体的学び研究所

26 大学教育の日米比較~「井の中の蛙大海を知る」(2)

主体的学び研究所 顧問

土持ゲーリー法一

人間の脳とAI(人工知能)

本稿は、廣津留すみれ『私がハーバードで学んだ世界最高の「考える力」』(ダイヤモンド社、2020年)についての続編である。

著者は、「人間の脳とAI」の違いを3つにまとめている。第一の違いは、「ゆらぎ」があるかないかであるという。これは、同じ問いに対してAIは毎回同じ答えを出すが、人間は時と場合によって導き出す答えが異なる。これが人間特有の「ゆらぎ」であると説明している。第二の違いは、「やる気」がパフォーマンスに影響を与えるかどうかである。AIには「やる気」というものはないが、人間の脳は「やる気」が低下すると処理スピードも低下する。考えようとしても集中力がなくなり、思考力が下がるというのである。

「やる気」に関連して、アンジェラ・ダックワース著、神崎朗子訳『やり抜く力 GRIT(グリット)――人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける』(ダイヤモンド社、2016年)を思い浮かべる。

GRIT(グリット)とは「やり抜く力」のことで、アメリカの心理学者・ペンシルヴァニア大学アンジェラ・リー・ダックワース教授が提唱した言葉である。すなわち、Guts(ガッツ):困難に立ち向かう「闘志」、Resilience(レジリエンス):失敗してもあきらめずに続ける「粘り強さ」、Initiative(イニシアチブ):自らが目標を定め取り組む「自発」、Tenacity(テナシティ):最後までやり遂げる「執念」の4つの頭文字を取って、GRIT(グリット)と呼ばれている。

成功するために大切なことは、優れた資質よりも「情熱」と「粘り強さ」――すなわち「グリット(GRIT)」=「やり抜く力」である。IQ(知能指数)のような数値が進学や就職で日本以上に重視されてきたアメリカ社会であるが、その傾向に彼女の著書は一石を投じ、幅広く読まれている。オバマ大統領(当時)の演説にもたびたび「グリット」という言葉が登場したほどである。どの分野であれ、人々が成功して偉業を達成するには、「才能」よりも「やり抜く力」が重要である。成功には「才能」の優劣よりも努力の継続、つまり、「やり抜く力」が決定的な影響を及ぼすというのである。

AIなら何時間稼働してもパフォーマンスは変わらないが、人間の脳は疲れると思考力もダウンする。これが人間の脳とAIの第三の違いである。大学の授業でも、最近の学生の集中力が極端に低下している。それにも関わらず、旧態依然の90分授業では学生の脳は「悲鳴」をあげているかも知れない。とくに、オンライン授業で学生の集中力を高めることは、至難の業である。これは、単位の実質化とも密接につながる。教室外学修時間の「学習量」を測定する単位制は形骸化している。

「四角い頭を丸くする」キャッチフレーズ

日能研の「四角い頭を丸くする」というキャッチコピーがある。考えさせるキャッチコピーである。著者も「難しいことをやさしく、やさしいことを深く話そう」と提言している。著者の印象では、「頭のいい人ほど難しい言葉を使わないで話す能力が高いです」と述べている。アメリカ人で教養ある人と話すとき、外国人に対してはわかりやすい言葉使いで丁寧に話してくれるという印象がある。

筆者のコロンビア大学大学院ティーチャーズ・カレッジ時代の指導教官ハーバート・パッシン教授は、論文を執筆するたびに、学生に内容を読み聞かせ、理解できたかどうかを確認していた。福沢諭吉も『学問ノススメ』原稿をお手伝いに読ませて内容が理解できたかどうかを確認し、誰にでもわかる文章を心がけたというエピソードがある。

歴代のアメリカ大統領の演説を聞くと良い。わかりやすい言葉で語りかけるように話す。大統領はもとより、議員になるとスピーチのための訓練が課せられる。日本人は、難しい漢字や難しい英語の語彙を並べて話すと「偉い」と錯覚するところがある。難しい専門用語で説明するよりも、内容を咀嚼して誰にでもわかる言葉で話すことは、熟練しないとできない。その点、ノーベル賞受賞者のスピーチは傾聴に値する。

筆者は、ティーチング・ポートフォリオを専門とするが、教員にティーチング・ポートフォリオを書いてもらうとき注意を喚起することがある。それは、可能な限り堅苦しい専門用語を避けることである。英語では、これは「Jargon」と呼ばれ、「部外者にとって訳の分からない単語」という意味である。

上手な英会話は、中学校2年レベルの教科書で十分と言われる。それができないのは、ことさらに難しい英語で話そうとするからである。英語には、「発想の転換」と「柔軟性」が求められる。限られた単語を駆使して、会話につなげる方が生きた対話につながり、好感が持たれる。その意味で、ジェスチャーは自己アピールするうえで最適である。

オープンマインド

著者は、「つねに心を開いて、否定せず、他人の意見を受け入れてみよう」と提言している。これは前項の「四角い頭を丸くする」とも重なるところがある。何ごとも習いはじめは、格式張る傾向がある。熟達すれば、稲穂の実のように穂を垂れるものである。柔道でも空手でも同じである。達人と言われる人は、「能ある鷹は爪を隠す」ではないが、外からは見分けがつかない。高校のとき、種子島を旅したことがあった。タクシードライバーが道路端で草刈りをしていた青年を指して、彼が空手選手権で日本一に輝いた達人だと話してくれた。一見、普通の畑仕事をする青年にしか見えなかった。

座禅を組むときの手の形は、法界定印(ほっかいじょういん)と呼ばれ、円を描いている。

仏教には「諸行無常」という教えがある。これは、「形あるものは必ず壊れる」という意味のことで、四角よりも丸が好まれる所以である。

「オープンマインド」は、間口を広げ、何ごとも積極的に受け入れるポジティブさを印象づける。オープンマインドに関連して、「オープンクエスチョン」と「クローズドクエスチョン」がある。前者は、「開かれた質問」、後者は「閉ざされた質問」ということになる。オープンクエスチョンは、無限大の可能性を引き出す質問形態のことであるが、聞き手の資質が問われる。

著者は、ハーバードに入学したことで、多くの文化や考え方に触れ、「これが絶対に正しい」といえる正解というものはないことに気づかされたと述べている。日本の学校のテストでは、当たり前のように「正解」というものがあったが、世の中は何が正解かわからないことだらけに気づいたと述べている。これは成長した「証」で、重要な視点である。筆者は、学生に試験問題を作成させるときに、「スクラッチクイズ」という手法を取り入れている。これは授業デザインの世界的権威者ディ・フィンク博士から教わったもので、チーム基盤型学習(TBL)に不可欠なツールである。このスクラッチクイズでは、正解を一つと限定しないで複数設定することが重要である。たしかに、問題の「正解」は一つしかないが、見方によっては、別の答えも正しいことがあることを理解してもらいたいからである。それを起点にして、グループで議論してアクティブラーニングにつなげるようにしている。

ハーバードとジュリアード

著者がハーバード・カレッジとジュリアード音楽院を主席で卒業したことについては前号で紹介した。この二つの高等教育機関は、「対照的」であると述べている。これは当事者でなければ、断言できない「経験則」によるものである。その違いについて、ハーバードでは「数学」の天才は「文学」の天才に嫉妬しない。その逆も然りで、天才同士はお互いの分野に興味津々で、尊敬する相手から意見を聞こうとすると述べている。他者の意見を「そういう考え方もあるね、面白い!」とオープンマインドに受け入れることが当たり前となっている。

対照的に、ジュリアードは音楽という閉じられた世界で純粋培養された天才たちの集まりである。音楽の世界は、自分の世界観を追求するのが仕事のようなもので、世界観の異なる他の演奏を聴いて、率直に「いいね!」とオープンマインドでいられる人は少数派だと述べている。両者は、「オープンマインド」という点では対照的である。そういう意味では知的好奇心の強いハーバード生のほうが、職人気質で音楽という領域をピンポイントで掘り下げているジュリアード生よりも頭が柔らかいと感じるとその違いを興味深く記述している。

日本人同士で似たような意見を交わしあっても、世界をあっと驚かすようなアイデアは出にくいと、「(井の中の蛙)大海を知った」経験を述べている。多人種多文化のダイバーシティ(多様性)の豊かな環境では、オープンマインドでいることが大切であると体験を語っている。互いの文化的・社会的背景に配慮しつつ、そこから生まれる新しいアイデアを偏見なく受け入れる姿勢は、イノベーションのきっかけになると述べている。

「テーブルスピーチ」について前述したが、日本人は基本的に他人と話すことが得意ではない。逆に、仲間同士では「井戸端会議」のように、時間の経つのも忘れて話し込むことがある。たとえば、大学などで教員が自分と異なる分野の人と話す機会はあまり多くない。とくに、学会においては顕著である。学会とは、その分野の専門家の集団である。研究を深めるために望ましいことは経験からも理解できる。しかし、それでは「縦のつながり」の深さは極められるが、「幅(視野)」が狭くなる。学会とは開かれたものであるべきで、「横のつながり」を重視する必要がある。

筆者は、若いころ多くの専門分野の学会に所属して、その「恩恵」も被ってきた。しかし、現在は、「大学教育学会」だけに所属している。筆者から見れば、この学会がオープンマインドの集団であると考えているからである。この学会は旧「一般教育学会」と称され、幅広い分野の研究者のための学会であった。アメリカのFD関連の学会は誰でも歓迎され、平等に扱われるとの印象を受ける。

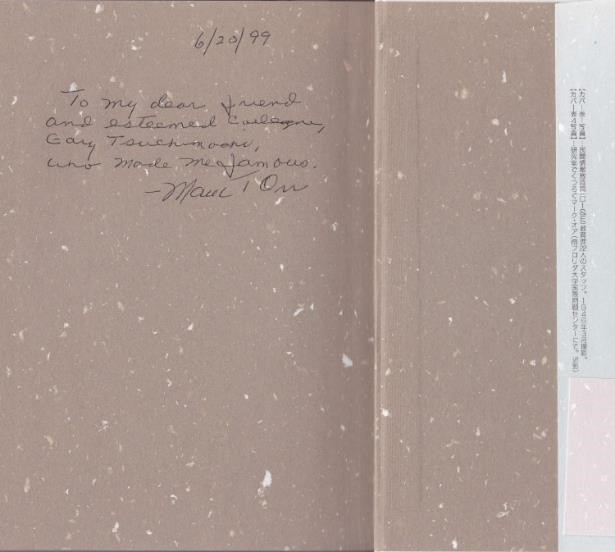

余談になるが、アメリカ人は自宅に人を招いて食事などをすることが多い。日本では食事を作るのが面倒だとの理由から消極的なことが多い。それは「食事」がメインになっているからである。パーティのメインは、食事ではなく「会話」である。したがって、簡単なメニューで良い。重要なことは、招待者のリストを準備することであると、マーク・T・オア博士が筆者にその「秘伝」を教えてくれたことがある。彼によれば、ゲストのリストが完成すれば、パーティの半分は成功したようなものだと話してくれた。実は、彼の博士学位論文を監訳して玉川大学出版部から『占領下日本の教育改革政策』(1993年第1刷、1998年第2刷)を刊行したことがある。その出版記念パーティを彼のフロリダ州タンパ市郊外の湖に面した「大豪邸」で20数名のゲストを招待して、筆者のために催してくれたことがあった。この時の招待者の人選について、多様な顔ぶれになるように配慮がなされた。素晴らしい出版パーティであった。彼は翻訳本に「私を有名にしてくれた親愛なる・尊敬する同僚ゲーリーへ」と手書きのサインをしてくれた。今では、筆者の宝物である。

写真:出版された翻訳本の見返しに記されたマーク・T・オア博士の自筆サイン。

「(6/20/99)To my dear friend and esteemed colleague, Gary Tsuchimochi, who made me famous. ―Mark T Orr」とある。

ハーバードではダイバーシティ(人材の多様性)が重視される。そのため、ハーバードの入試では同じような人材が集まらないように、国籍、性別、個性、得意分野が異なる学生たちをバランスよく選んでいる。このような視点を考慮して、留学生にも重きが置かれる。全米の各州から合格者を選抜し、特定の州に偏らないように配慮している。日本であれば、東京大学に進学したいと考えれば、東京近郊に住むのが「得策」だと考える受験生が多いかも知れないが、ハーバードに入学したいと希望するなら、ボストンよりもむしろアラスカ州などボストンから離れたところにチャンスがあるのではないかと個人的には考えている。

(つづく)

(2021年10月8日)

(2021年10月8日)