主体的学び研究所

25 大学教育の日米比較~「井の中の蛙大海を知る」(1)

主体的学び研究所 顧問

土持ゲーリー法一

はじめに

本稿に関心のある読者には、恒吉僚子『人間形成の日米比較 ~かくれたカリキュラム』(中央公論社、1992年)をお勧めしたい。これは、日米の人間形成を分析した「かくれた」ベストセラーで筆者も読んで感銘を受けた。

最近、興味ある本(廣津留すみれ『私がハーバードで学んだ世界最高の「考える力」』(ダイヤモンド社、2020年)に出合った。筆者も二人の娘をアメリカの全寮制高校に留学させた経験があるので、彼女の著書を読むと「思い当たるふし」が多くあり、懐古しながらむさぼり読んだ。また、筆者もアメリカの大学の学士課程から大学院に留学し、その後、日米の高等教育に関する比較研究に携わっているので、著者の日米大学におけるエピソードを交えた内容は「爽快」であり、若き時代に思いをはせながら楽しく読むことができた。

本稿では、その中から、とくに印象に残った言葉やフレーズを中心に、筆者の意見を交えてコラムとしてまとめた。多くの「コネクション」ができたので3本シリーズで紹介する。

Out of Comfortable Zone(現状に安住することなく、新たなことに挑戦する)

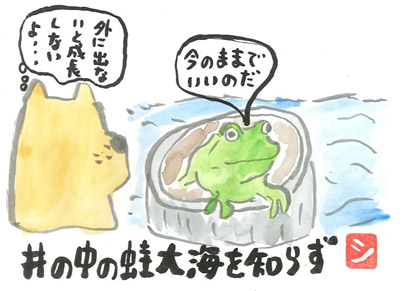

これは著書の冒頭からの引用である。アメリカへの単独留学は、「井の中の蛙大海を知らず」のことわざのように、未知の世界に跳び出すチャレンジであったに違いない。この「ことわざ」は、ネガティブに使わることが多い。たとえば、「視野が狭い」などがそうである。たしかに、そのようなニュアンスもあるが、ひとたび、「大海」を知れば「後戻り」できない未知の世界が待っている。そこには、無限の可能性が秘められている。現在の「ニューノーマル」を示唆する。この表現は、当事者でなければわからない。安住しても支障ないのに、なぜ、荒波に身を投げ出すのかと、考える人は少なくないはずである。

出典:ファーストコンサルティング株式会社HP

http://www.fstcon.jp/wp/wp-content/uploads/20140930211013858_0001.jpg

余談になるが、カナダのビクトリア大学に学生とホームステイしたとき、ホストファミリーが夏休みを利用して家族でキャンピングによく出かけていた。キャンプ場は、電気設備もなく、テントではローソクで灯りを取る「不自由」な生活が強いられる。自宅にいれば、エアコン、テレビ、プールなど「贅沢」な生活ができるのに、どうしてと頭をかしげたくなる。

なぜ、そのような「不便さ」を求めるのか、ホストファミリーに尋ねたことがある。すると、その不自由さが、「真の自由」につながると教えてくれた。「真の自由」とは、「不自由さ」を極めてはじめて味わうことができるというのである。これはリベラルアーツの神髄、仏教で言えば「妙理」の境地なのかも知れない。

著者は、日本の公立高校から米ハーバードに現役で合格し、主席で卒業、さらに米ジュリアード音楽院でも主席で卒業したエリートである。アメリカ留学について知る筆者にとっては、信じがたい偉業である。これは決して「ノーマル」なことではない。このコラムを書いている2021年4月12日、松山英樹がマスターズで優勝、歴史的快挙で日本国中が熱気に沸いた。新聞報道の見出しには、「『日本人はメジャーに勝てない』通説覆し、歴史作った松山英樹」が躍った。ゴルフをプレイする人なら、これがどれだけの偉業であるか、心底わかるはずである。まさしく、著者の広津留さんの「偉業」もこれに匹敵するものではないかと考える。

彼女の著書を読んだ読者は、著者がハーバード大学と書かず、「ハーバード」と記載していることに気づかれたかも知れない。実は、ハーバード大学という名称は存在しない。これはハーバードのすべてのカレッジの「総称」である。著者が進学したーバードの学部教育に相当する学士課程は、「ハーバード・カレッジ」と呼ばれる少数精鋭の超エリート校であり、限られた人しか知らない。まさしく、「知る人ぞ知る」カレッジである。筆者は、コロンビア大学大学院に長く在籍したが、キャンパス内に「コロンビア・カレッジ」があることを長い間知らなかった。

著書を読んでいると、ハーバードの仲間たちの「知的好奇心」や「批判的思考力」について記述されている。これは「ハーバード・カレッジ」の特徴である。すなわち、カレッジとはリベラルアーツ・カレッジのことで、学士課程で幅広く教養や批判的思考力を4年間学んだ後に、ロースクールやメディカルスクールの大学院に進学するエリートの登竜門である。

人工知能(AI)に代替されない自分のバリューの発見

著者は、バリューを「存在価値」と呼んでいる。たとえば、授業に出席し、教員の質問に対して「私もそう思います!」では何の新たな価値も生まない。したがって、存在価値とは言えない。ハーバードでは、「仮に自分の前に発言した学生とほぼ同意見だとしても、新しい視点で何かをつけ加えなければ存在価値はありません」と実体験を紹介している。筆者も学生に対して、「最初」に発言する勇気はその後の展開を「楽」にすると奨励している。

これに関連して、筆者の留学生時代のエピソードを紹介する。英語に苦労した時代であった。教員の許可をもらい講義を録音して繰り返し聞いたことを思い出す。したがって、他のアメリカの学生よりも「数倍」も講義を聞いたことになる。したがって、「内容」もそれなりに理解したつもりで試験に臨んだ。試験は首尾よくいき、すべての問題に「完璧」に答えたと思っていた。ところが、豈(あに)図(はか)らんや、成績評価は「C」であった。結果に納得がいかず、教員の研究室を訪ねて理由を質した。そして、教員の採点結果に対して講義内容を忠実に反映したと拙い英語で反論した。教員は「だからCなのだ」と言うのである。狐につままれたような感覚であった。教員からは、追い打ちをかけるように、「これは自分(教員)の授業の『コピペ』であり、貴方の意見はどこにも見当たらない」と言われた。筆者にしてみれば、「だから良いのでは」と内面で反抗した。すなわち、日米の大学の学びに対する「価値観」の違いである。すなわち、自分の意見がなければ、「幽霊」扱いである。著者が「他の人に同調しないで意地でも違う意見を述べよう」の意見に納得した。このアメリカの学士課程での苦い経験が、大学院での批判的精神につながったと考えている。

著者は、アメリカではごく平均的な家庭や学校でも、幼いころから人前で自分の意見を主張する環境が備わっていると紹介している。それについて、筆者はなぜだろうと「自問自答」してみた。文化的な違いから生じたものだろうか。アメリカでの長い留学・社会生活を終えて日本に戻った時、驚いたことがあった。多くの人の結婚式スピーチの上手さに舌を巻いた。その時のことを家内は今でも覚えているようで、筆者が「みんな漢字で喋っているよ!」と言ったというのである。難しい単語を並べて流暢にスピーチする様は達人に見えたのかも知れない。ところが、それに反して、「テーブルスピーチ」はお世辞にも上手とは言えない。この表現は誤解を招く恐れがあるので「苦手」と言った方が的確かも知れない。「テーブルスピーチ」はアメリカ人の得意技である。

国際化が叫ばれるが、筆者から見れば、「テーブルスピーチ」を磨くことが国際化に「最短距離」との独断と偏見を持っている。大学の英語の授業には「テーブルスピーチ」技法を取り入れるべきであると常々考えている。これは結婚式の祝辞と違って事前の準備もないまま、「ぶっつけ本番」である。「テーブルスピーチ」には、リベラルアーツ的な好奇心の旺盛さが必要かも知れない。著者が指摘しているように、「幼いころから人前で自分の意見を主張する環境」が整っている必要がある。

日本人とどこが違うのだろうか。筆者は、「テーブルスピーチ」の原点はキリスト教信者の食卓の「祈り」にあるのではないかと考えている。文言で定められるところは少なく、「主の祈り」と呼ばれるものくらいである。それ以外は、みんな自分の言葉で祈りをする。内容は、その日によって異なる。たとえば、夫が用事で出かける日は、「今日は夫が出かけます。どうか無事に帰って来られますようお守りください」などを加える。自分の言葉で「即興」するところがリベラルアーツ的である。

ハーバードにおける質問の重要さが著書の中で一貫している。日本でも、齋藤孝『質問力~話し上手はここがちがう』(筑摩書房、2006年)と題した書籍がベストセラーになった。同書の中で、筆者が注目したのは、第三章「コミュニケーションの秘訣」の「言い換え」について説明しているところである。「違う言葉で言い換えさせたり、自分の言葉で言い換えさせるトレーニングは効果的だ。同じ言葉を反復するのはただの丸暗記だが、自分の言葉で言い換えることができれば、その内容が咀嚼されて自分の物になっていると相手に示すことができる」として、あいづちやオウム返しよりもワンランク上の技であると述べている。この「自分の言葉で言い換える」とは、「パラフレーズする」ことで大学生や社会人に取っては重要なコミュニケーション・ツールとなる。

著者は、「何を質問しようか考えながら話を聞いて思考力を上げる」ことを提言している。筆者も視点こそ違うが、学生に「疑問形で授業を聞く」「疑問形で読書する」ことを提言している。これは換言すれば、「考えながら」行動することである。

余談になるが、日本人やアジア人はアメリカの子どもたちに比べて、学校の成績は良いが、教室内の発言は極端に少ない。それに関連して、あるアメリカの小学校の先生が自分の授業に不満を抱いているのではないかと子どもの両親に尋ねたというエピソードがある。逆に、アメリカの子どもは、教室内では活発に発言するので、さぞや良く理解しているのかと思いきや、テストしてみれば、まったく理解していなかったという逆のケースもある。

著者の「ハーバード生は、ほぼ全員が空気を読まない気質」は滑稽である。なぜなら、的を射ているからである。日本人は、あまりにも周りの「空気を読みすぎ」ていると考えているからである。失敗してはじめて学ぶことも多くある。

著者は、「天敵が潜んでいるかもしれない海に真っ先に飛び込む『ファースト・ペンギン』の役割」について紹介している。面白い表現である。『日本の人事部』によれば、「『ファースト・ペンギン』とは、集団で行動するペンギンの群れの中から天敵がいるかもしれない海へ、魚を求めて最初に飛びこむ1羽のペンギンのこと。 転じて、その『勇敢なペンギン』のように、リスクを恐れず初めてのことに挑戦するベンチャー精神の持ち主を、米国では敬意を込めて『ファースト・ペンギン』と呼びます」とある。

出典:『日本の人事部』

https://jinjibu.jp/keyword/detl/773/

(つづく)

(2021年8月5日)

(2021年8月5日)