主体的学び研究所

6.「主体的学び」と自律(自立)的学習者

主体的学び研究所 顧問

土持ゲーリー法一

今回は、自律(自立)的学習者について考える。「主体的学び」という表現が、中央教育審議会答申を契機に注目されている。「主体的学び」でない「学び」など存在するのか素朴な疑問がある。「学ぶ」という行為には、主体性が含まれているはずである。それにも関わらず、あえて「主体的学び」を教育指針に掲げるのは、「学び」が本来の学びになっていない証である。多くの子どもたちにとって、学びは「強制」されるとのニュアンスが強いかも知れない。余談になるが、日本に義務教育(Compulsory Education)という概念が最初に輸入されたとき、関係者はこれを「強制教育」と訳したと言われる。これは子どもが教育を受ける義務があるのではなく、親が教育を受けさせる「義務」があるとの意味である。

この最も良い事例が、「入学試験」である。昔は、「受験地獄」と呼ばれたこともあった。しかし、そのルーツは、明治時代まで遡る。明治政府は教育による近代化を推し進めた。多くの西洋文化が直輸入され、「お雇い外国人」まで出現した。なかでも注目したいのが、英語の“Education”の日本語訳である。これを「教育」と訳した。両者は似て非なるもので、誤訳も甚だしい。これは決して「誤訳」というレベルで済まされるものではない。明治政府が恣意的に訳した「都合主義」であった。「教育」の語源は、目上の人が叱咤激励しながら目下の人に教え込むことで、英語では“Indoctrination”に近い。これは、一方的に「教え込む」ことで、近代化を急ぐ明治政府にとっては好都合の日本語訳であった。一方、“Education”の本来の日本語訳は、個々の子どもの考えを引き出すというもので、日本語では「啓発」がそれに近い。

したがって、歴史を鑑みれば、日本の教育の語源には、「主体的学び」など存在しなかったことになる。そのことを踏まえて、「主体的学び」とは何かを論ずる必要がある。文部科学省は、「主体的・対話的で深い学び」と表現を変えて推進している。これは、アクティブラーニングを促進する意義を述べたもので、「対話的」と「深い学び」がキーワードになる。換言すれば、対話的になることが「深い学び」につながるという考えである。

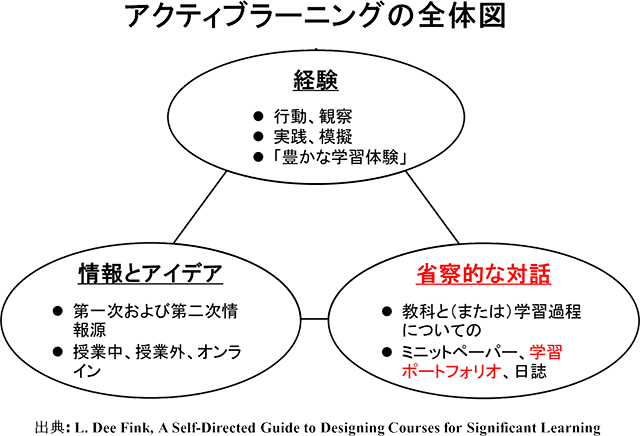

「主体的学び」から「対話的学び」へ『主体的学び』3号「アクティブラーニングとポートフォリオ」では、学習者が自らの学習プロセスを振り返ることがメタ認知を高めることを明らかにしたが、ディー・フィンク博士はこれを「メタ学習者」と呼んでいる。同じく『主体的学び』4号「アクティブラーニングはこれでいいのか」では、以下の図表「アクティブラーニングの全体図」のように、これまでの「省察」に「対話」を加えて「省察的な対話」と変えた。すなわち、「対話」に重点が置かれた。

これまでアクティブラーニングの物理的な側面が重視されたが、省察的・対話的なアプローチが「深い学び」につながるとの認識が表れ、アメリカで新たな動きとして注目されている。これは、ポートフォリオについても同じような傾向が見られる。ジョン・ズビザレタ教授の『ラーニング・ポートフォリオ』の本でも紹介されているように、ラーニング・ポートフォリオの3つの要素として、初版本では、リフレクション(省察)・ドキュメンテーション(証拠資料)・コラーボレーション(共同作業)となっていたが、再版本では、コラーボレーションの後に「メンターリング(対話)」を新たに加え、コラーボレーション/メンターリングと変わった。すなわち、コラーボレーションだけでなく、そこでの「メンターリング(対話)」が、優れた「省察」につながるとの考えを示した。

「主体的学び」とは、自らを律することを学ぶと同時に自立することを学ぶものでなければならない。これがグローバル市民の育成につながる。帝京大学学長冲永佳史氏は『帝京学』(1年生対象の教養教育)の授業で帝京大学で学ぶ意義について新入生に講義した。そこで強調したのは、「自分流」の確立が自律(自立)的学習者につながるであった。このような視点に立てば、「大学とは何か」「大学で何を学ぶべきか」「それは何のためか」など数多くの問いが生まれる。社会への即戦力が「就活」の有効なツールとなっているが、それだけでいいのか。大学は最高学府である。「学び」とはそのような薄っぺらいもので良いのか、自問自答してみる必要がある。

日米の博士論文の違い拙著『戦後日本の高等教育改革政策~教養教育の構築~』(玉川大学出版部2006年)で紹介しているように、戦後日本の学校制度はアメリカの制度を模倣したことは周知の事実である。しかし、それは形式上のことであって、内情は似て非なるものである。本稿では、博士論文に限定してこのことを議論する。筆者は、アメリカと日本の両方の博士学位を取得しているので、両者の違いを誰よりも良く理解しているつもりである。日本の制度では「論文博士」と「課程博士」の両方がある。これは世界的にも奇妙である。言うまでもなく、前者は戦前の遺産であり、後者は戦後アメリカから直輸入したものである。本来なら「課程博士」に一本化すべきものでなければならなかったが、「論文博士」という旧態依然の制度も同居しているために、アメリカと同じとは言い難い。本来なら、「論文博士」を廃止して一本化すべきであった。ことわざに「二兎を追う者は一兎をも得ず」とあるように、両方を追うものは、両方ともだめになるとの戒めがある。

前置きが長くなったが、筆者が指摘したいのは、アメリカの学位論文が「課程コース」での課程を重視するのに対して、日本は、「論文の到達度」を評価する。アメリカの学位論文のタイトルページを見ればわかるように、「博士課程の一部をなす」と書かれている。すなわち、学位論文と博士課程の両方が一体化している。日本では研究の頂点を極めた学術論文にしか、学位を授与しない。しかし、アメリカでは必ずしもそうではない。アメリカの大学院の口頭試問で重視されるのは、学術論文の内容だけでなく、博士候補者が「自立した」研究者となりうるかが評価される。すなわち、卒業後を視野に入れた評価となっている。したがって、アメリカでは博士学位が終着点でなく、出発点である。アメリカの大学では、「自律(自立)的学習者」を育てることを使命としている。

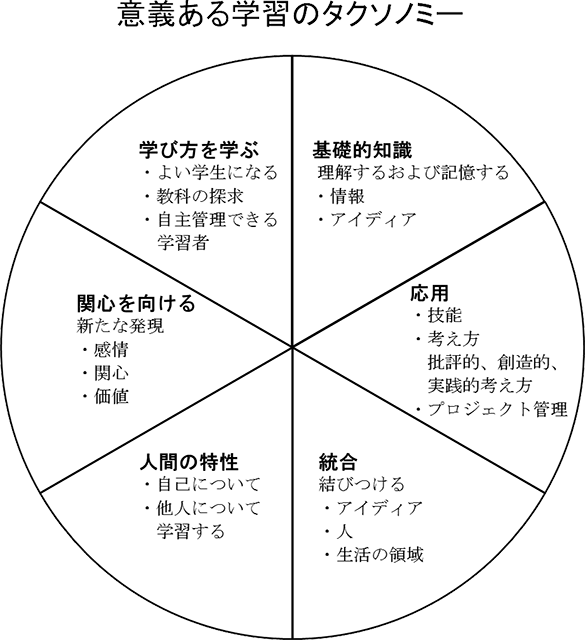

おわりに以下のフィンク博士の「意義ある学習のタクソノミー」からわかるように、「学び」には多様な形態がある。『主体的学び』6号の拙稿「学び方を学ぶ~新しい教養教育への挑戦~」でも紹介しているように、大学で教えるべきは「学び方を学ぶ」ことで、これが自律(自立)的学習者を育てることにつながる。フィンク博士は、これを「自主管理できる学習者」と呼んでいる。